TALK EVENT REPORT

『ニッツ・アイランド 非人間のレポート』

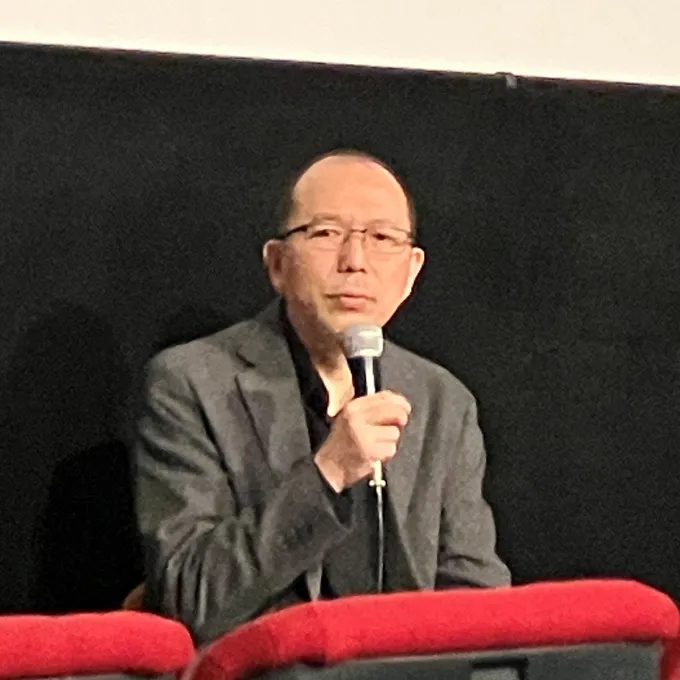

藤津亮太さん

(アニメ評論家)

トークイベント レポート

2024年11月30日(土)

シアター・イメージフォーラム

Q:本作をご覧になっての率直なご感想を教えていただけますか?

藤津亮太さん(以下、藤津さん):面白かったですね。そもそもなぜこの作品を知ったかというと、毎日映画コンクールの選考委員をやっているのですが、その中にアニメーションや実験映像に詳しい田中大裕さんという、新千歳空港アニメーション映画祭のプログラムアドバイザーの方がいらっしゃるんです。その田中さんが「山形国際ドキュメンタリー映画祭で評判だった作品で、“マシニマ”と呼ばれる、ゲーム動画を編集して作ったドキュメンタリーがあるんですよ」という話をされたんですね。それで「何それ、面白い」と思っていたら、本作の配給がまだ決まる前だったと思いますが、観る機会があったんです。その際に字幕がない状態で観て、「あぁこれは面白くできているな」と思ったんですね。そこでwebサイトのリアルサウンド映画部で年に一回、僕を含めて3人でその年のアニメ映画についての座談会をやっている中で、去年末に『ニッツ・アイランド』の名前を出してお話をしていたんです。という感じでいたら今回、声がかかったというような感じですね。そのぐらい面白かったですね、率直な感想としては。

Q:本作は〈DayZ〉というゲームの中で撮られたドキュメンタリーですが、アニメ評論家の藤津さんとしては、この映画を“アニメーション映画”としてご覧になりましたか?

藤津さん:そこはすごく難しいところで、逆に面白いところなのですが、厳密な意味での“アニメーション映画”とは言いづらいなと思います。なぜかというと、「フレーム・バイ・フレーム」という言い方をするわけですが、“アニメーション”というのは基本的に「動きをつくる芸術」であるという考え方があります。一コマ一コマ動きを創出するのがアニメーションである、と。ですから、実写をなぞる「ロトスコープ」という手法は、アニメーションの中でも長らく「一級劣る方法」だと言われてきたんですね。近年はちょっとそこに変化があるとは思うのですが……。ともかく、これが非常にオーソドックスなアニメーションの定義だとすると、この作品の中で起きているキャラクターの動きは、要はゲームの中でプリセットされているものをコントローラーを通じて、いくつかのパターンの組み合わせで動きを再現しているものなので、「動きの創出」とはちょっと違うんですね。と考えると、“アニメーション”とは言いづらい。でも、新潟国際アニメーション映画祭でも、アニメーションの周辺の事情、“アニメーションではないがアニメーションに極めて近接している何か”、という扱いで上映されているので、そのような立ち位置だと思います。で、僕個人としては、やっぱり考え方としては、本作は「実写」に近いと思います。なぜかというと、カメラの機能は映画の原則で言うと「記録」です。カメラというのは、ある種光学的な現象の記録として、その場で起きていることをそのまま記録するものであると考えたときに、この映画も、仮想空間の中ではあるけども、そこで起きているものにカメラを向けて、そのカメラの中にあるものを記録していった、と考えられます。このように考えるとやはり本作は、アニメーションの本質よりは実写映画の本質に近い構造をしていると思うんですよね。そういう意味では、本作は「アニメーションではないけれど、極めてアニメ的なものと近いところにある実写映画」のようなものであると僕は思っています。

Q:印象的なシーンやキャラクターはいましたか?

藤津さん:印象的なシーンはいっぱいありすぎて(笑)。何回か観直していてうまいなぁと思ったのは、〈DayZ〉というのは、歩いたら体力が減ることや病気に罹ったら薬を飲まなくてはならないことなど、現実の模倣性の高いルールでできているゲームですよね。それを、作中で一切言わないことなんですね。冒頭も、走っているときに息の切れる生々しい音が入ってきて、風景もロングショットで実写かどうかわからないような画から入っています。実は、わざと現実と混同させるようなテクニックが結構駆使されていることが、作り手のメッセージとして明確なところだと思います。テレビのドキュメンタリー番組だったら「これはこういうゲームで、世界でこれぐらい楽しまれていて…」、という風に外枠から説明したくなるのを、ストイックに全部ばさっと落としている。だから、多分観てもピンとこない人って、ゲームの説明がないからつまずくという人もいると思うんですよね。だけどそこをあえて全部落とすことで、かえってこの人たちがここの世界をもうひとつのリアリティのある空間と思って生きている、ということが際立つような仕組み、導入になっている。そこが一番インパクトを感じたところです。

そして、ラストに実景が入ってきますね。何も説明はないけれど、おそらく各プレイヤーたちに「あなたの窓から見える風景を撮ってください」と言って撮影した映像なのではないかと思います。あそこで「本当の風景」が出てきますが、これが全部人がいない風景なんです。しかしぱっと見、CGの中の空(から)舞台だと一瞬戸惑わすようにあの映像をわざと積み重ねていって、ゲームの中のリアリティを感じている空間と、我々が生きている空間を対比的に置いて締めくくっている。冒頭のスタートの作り方をはじめ、ラストのオチまですごく考えられていると思いましたね。

また、「運がいい」という言い方がよいのかどうかわからないのですが、途中でコロナ禍が挟まっているのも、プラスというと変ですが、この映画の構成の上でものすごく意味があったと思います。コロナ禍の、街に人がいないとか、現実なのにこんなにリアリティのない風景はない、と言ったような、社会が普段とは違う顔を見せている瞬間なのに、ゲームの中だけは「久々に会ったけど変わらないね」と、同窓会みたいになっている。コロナ禍ゆえの、こういった逆転現象のようなものが、ものすごく明確になっています。あの最後のエピソードがなかったら、もうちょっと締まりがなくなっていたなと思うところはあります。“ドキュメンタリーの奇跡”という言い方がよいかはわからないのですが、撮影中にこの映画のテーマを浮き彫りにする出来事が起きた、それを逃さず撮影してみた、というのはこの作品の面白かったところだなと思いますね。

Q:現実世界のこどもの声や、犬の鳴き声が入ってくるシーンがありました。ゲームの、いわば仮想世界の中に現実世界、IRLが紛れ込んでくるというのが本作の一つの特徴かと思いますが、どのようにご覧になりましたか?

藤津さん:そこは面白いシーンの一つで、アバターはリアリスティックに作られてはいるけれど、当たり前ですけど現実の人間ほど情報量が多い訳ではない。そういう意味でどこかぎこちないのですが、それでも普通に会話しているときは人間ぽく感じられている。そこに“外側”から「声が聞こえてくる」ことそのものも神秘体験に近いと思いますね。我々がいまいるこの世界の外側から、別のものが見えたり聞こえたりするという体験は「神秘体験」的ですよね。あのシーンは、世界に裂け目ができて、リアルのレイヤーから声が聞こえてくるという風になっていると思います。そういう、レイヤーが違うところのものが入ってくる面白さがまず一つあります。そしてそうなった瞬間に、目の前の人がこれまでは人間っぽく見えていたのに、突然もぬけの殻になって、「魂がない」状態になる。さっきまでは人間っぽく見えていたのに「単なるガワ(側)じゃない?」みたいになるところが面白いですね。でもこれは現実でも、亡くなった方のご遺体などと近い感覚があると思います。つまりゲーム特有だと思っている現象には、実は我々の身近の中にあってもおかしくないようなものもある。それを反映しているというか、我々の記憶を刺激してくるというか。単純に「ゲームの中の特別な人達を取材しました」ということではない。ほぼ〈DayZ〉の中からカメラは出ないけれど、我々が記憶を参照しながら観ているときに、そこに現実も呼び起こされている感じがします。あのシーンにそういうことを考えさせられる印象がぎゅっと詰まっている。しかもゲームの中ではコミューンのリーダーとしてすごくガリガリやっているのに、外側からはめちゃくちゃ“お母さん”としての声が聞こえてくる訳ですね。それも面白い。あのシーン全体が印象的でした。

Q:昨今SNSやVRゲームなど仮想空間に入って行くということが増えていると思います。『ニッツ・アイランド』のような作品は作られてきているのでしょうか?

藤津さん:「マシニマ」というジャンルがあるので、映画という形になるかどうかはわからないのですが、作品は作られていくと思います。そもそも現在は映画の形がはっきりしない時代だと思いますけども。『ニッツ・アイランド』はコロナ渦という現実世界が大きく揺らぐ瞬間に作られていたことや、こういうジャンルの初期に、「現実か仮想世界か」という根本的な問いを立てたことが特徴だと思います。似たような手法はこれからも増えていくと思いますが、この根本的なテーマを10回はこすれないですよね。このタイミングでそこに明確な意識を持って切り込んだ作品が作られたというのは大きな一歩で、似たようなテーマで次の人は作れなくなりましたよね。それこそみんながVRゴーグルをして街中を歩く世界が来たらまた変わると思うのですが。現状のハードウェアと楽しみ方の関係で言うならば、テーマを変えないと似たようなドキュメンタリーはもう作れないと思います。なので、ジャンルとしては増えるだろうけれど、このテーマでは、この作品が決定打のようになるのだと思います。